自著解説

『異聞 本能寺の変: 『乙夜之書物』が記す光秀の乱』(八木書店)

「敵は本能寺にあり!」と叫んだ明智光秀が、実は本能寺に行かなかった?——戦国最大のミステリー「本能寺の変」に関する新説が、加賀藩の兵学者・関屋政春の記録『乙夜之書物』から浮かび上がる。歴史の常識をくつがえす衝撃の内容と、史料の信頼性、そして新史料『乙夜之書物』が戦国史を書き換える可能性を紹介する。

だがその時、光秀当人は本能寺へ行かなかった。近年になって登場した光秀不在説である。その根拠となる史料こそ『乙夜之書物』というものであった。かくも衝撃的なクーデターで、その指揮官が現場に居合わせないなど、にわかに信じることができようか。

光秀が本能寺まで来ておらず、おおよそ8キロメートル南へ離れた後方の鳥羽(現京都市南部)に控えていたとする新たな情報は、金沢市立玉川図書館近世史料館の所蔵する『乙夜之書物』という史料に綴られていたのである。筆者が数年前に見出した、本能寺にまさかの光秀不在という異説は、新聞やインターネットなどのメディアで大きく取り上げられ、一般の方はもちろん専門家の間でも賛否両論の嵐が吹き荒れた。例えば、なぜ鳥羽なのか、もし信長が本拠の安土城へ逃走を図ったならば光秀が鳥羽にいては討ち漏らしてしまうのではないか、そもそも『乙夜之書物』は信頼できる史料なのか、など多岐にわたる。

想像以上の反響に驚くばかりであったが、いただいた様々な疑問に可能な限り答えるとともに、このほとんど知られていない『乙夜之書物』を広く紹介すべく、本書『異聞 本能寺の変 『乙夜之書物』が記す光秀の乱』を出版した。2022年3月22日のことだ。まったくの余談だが、その日は筆者が40歳を迎える誕生日でもあった。それはさておき、刊行後もテレビや雑誌などで幾度となく紹介されたこともあって、重版出来となったのである。

上中下の3冊から成る『乙夜之書物』は、加賀藩の兵学者であった関屋政春が見聞したエピソードをまとめた記録だ。よって、内容的には「関屋政春覚書」とでも名付けるべき史料である。なんと500以上に及ぶ逸話の数々が収められており、玉石混淆ながらもネタの宝庫といえよう。

光秀が本能寺へ行かなかったとする記述は、政春が寛文9年(1669)に著した上巻にあり、「本能寺の変」から87年も経つ。したがって、いわゆる一次史料(同時代史料)ではない。けれども、史料の信頼性というのは、一次史料であるかどうかだけで判断すべきものではなく、記述の情報源が当事者によるものかどうか(あるいは当事者と関係が近いかどうか)も重要な指標となるだろう。

このような点をふまえると、『乙夜之書物』の情報源は、実に魅力的といってよい。「本能寺の変」に襲撃隊として参戦した光秀家臣の斎藤利宗と進士作左衛門(実名未詳)の2人が、主人光秀は後方の鳥羽に控えたと吐露しているのである。光秀は本能寺にいなかった、戦国史をゆるがす新証言といえよう。一般論として、滅んだ側の史料記述は残りにくく、その意味でも貴重だ。ただし、著者の政春は話しをこの2人から直接聞いたのではなく、又聞きしたものを書き留めており、情報としての精度は落ちる。それはやむを得まい。だからといって、当事者の証言に基づく記述を、まったく検討の俎上にすら載せないのは、あまりにもったいなかろう。

ちなみに、2025年から87年前といえば1938年であり、政府が国家総動員法を制定して、戦争遂行のために国民生活を全面的に統制下においた年である。つまり、現代の時間的感覚でみると、日中戦争や太平洋戦争を体験した方々のお話を又聞きした内容を書き留めた記録となろう。そのように考えれば、事件から87年経った記述だとしても、又聞きとはいえ、当事者たちの証言に基づくものであれば、決して無視しえない情報を含むのではなかろうか。

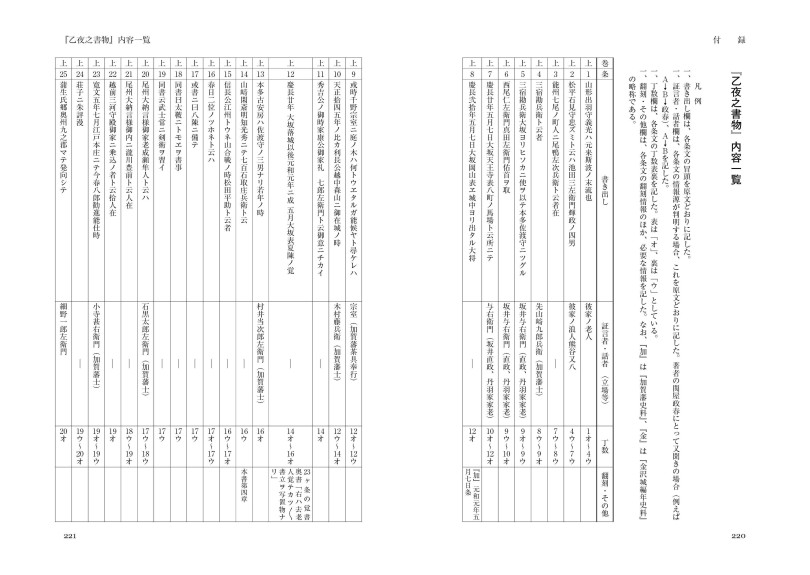

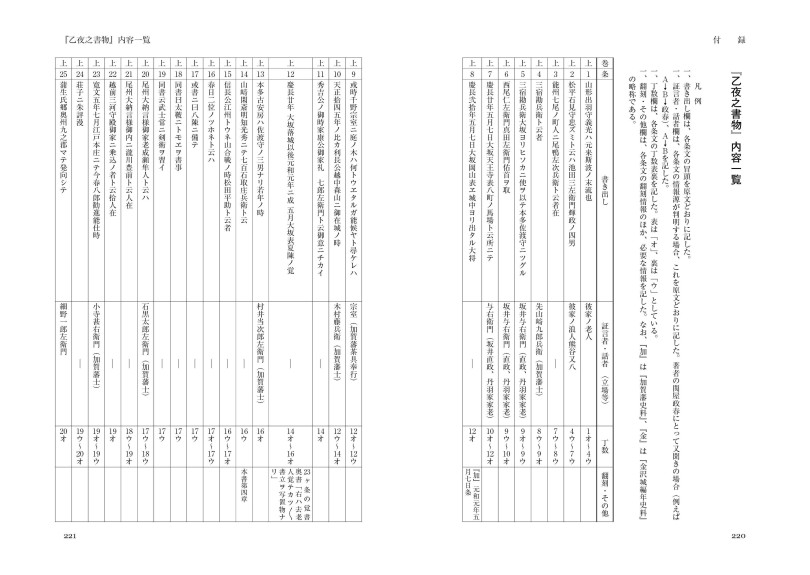

あえて繰り返すが、『乙夜之書物』は17世紀後半に著された覚書の類(たぐい)であり、戦国時代を語るうえでの一次史料ではない。しかし、記された内容やその情報源を吟味していくことで、貴重な記述を見出す可能性を秘めていると思う。本書『異聞 本能寺の変』は、いうなれば光秀のクーデターを中心に興味深いトピックを良いとこ取りしただけであって、あくまで筆者の知識と関心の幅の狭さに規定されている。よって、他の方がそれぞれの問題意識に基づいて読み込んでいけば、まだまだ新しい発見がもたらされるにちがいない。巻末に『乙夜之書物』の内容一覧を表にして掲げたのも、そうした今後の研究の一助となればと考えたゆえである。

一例を紹介しよう。伊達政宗に関するこんなエピソードがある。天正18年(1590)豊臣秀吉による小田原北条攻めの際、何度も参陣を求められた政宗が、秀吉に謁見するときに、死を覚悟して白装束で出向いたという。政宗が死に値する過失を認めた決死の覚悟を示すものとして、これまたドラマでよく再現される名シーンである。ところが『乙夜之書物』をひもとくと、政宗が白装束だったという記載は一切なく、他に裏付けとなる史料も無いことが分かった。この新説は『毎日新聞』で紹介されたのでご存知の方もおられるかもしれないが、詳しくは本書『異聞 本能寺の変』で解説しているので、参照されたい。

実のところ、本書は「本能寺の変」の実像に迫る体裁をとってはいるが、『乙夜之書物』というまだまだ引き出しの多い史料の基礎的分析、そのプロローグという位置づけでもあるのだ。今後の研究の進展も大いに期待できよう。

「敵は本能寺にあり」という光秀のセリフに代表されるように、戦国時代というと、小説やドラマなどの影響もあり、誰もが知るエピソードがたくさんある。ところが、そのエピソードに再検証の余地があるかもしれないことは、これまでに述べた通りだ。戦国時代の知られざる一面を知るきっかけとなるのが、この『乙夜之書物』の最大の魅力といってよい。ぜひ本書の巻末に付録した『乙夜之書物』内容一覧をきっかけに、戦国時代の新史料の世界に触れていただきたいと思う。

さて、最後に付け足しのような形で告白するようなことではないのだが、そもそも筆者は「本能寺の変」という名称が好きではない。あえてカッコ付け表記に徹しているのも、そのためだ。むしろ「惟任光秀の乱」と呼ぶのが、適切なのではないかと考えている。その理由も簡略ながら記しておいたので、関心をお持ちの方はぜひ本書を手にとり、目を通していただきたい。

[書き手]

萩原 大輔(はぎはら だいすけ)

1982年生まれ。京都女子大学文学部史学科講師。

[主な著作]

『異聞 本能寺の変 『乙夜之書物』が記す光秀の乱』(八木書店、2022年)

『武者の覚え 戦国越中の覇者・佐々成政』(北日本新聞社、2016年)

『謙信襲来 越中・能登・加賀の戦国』(能登印刷出版部、2020年)

『中近世移行期 越中政治史研究』(岩田書院、2023年)

「本能寺の変」と光秀不在説

時は天正10年(1582)6月2日の明け方、突如として挙兵した明智(正確には惟任〔これとう〕)光秀の軍勢が、京都の本能寺に泊まっていた主君織田信長を急襲し、討ち滅ぼした。世に言う「本能寺の変」である。「敵は本能寺にあり!」と声高に叫んだ光秀が、自ら兵を率いて本能寺まで攻め寄せ、焼け崩れゆく建物を見届ける姿は、テレビドラマや映画のほかマンガ等でも、いわばお決まりの名場面となってきた。だがその時、光秀当人は本能寺へ行かなかった。近年になって登場した光秀不在説である。その根拠となる史料こそ『乙夜之書物』というものであった。かくも衝撃的なクーデターで、その指揮官が現場に居合わせないなど、にわかに信じることができようか。

『乙夜之書物』に綴られていた新情報

光秀が本能寺まで来ておらず、おおよそ8キロメートル南へ離れた後方の鳥羽(現京都市南部)に控えていたとする新たな情報は、金沢市立玉川図書館近世史料館の所蔵する『乙夜之書物』という史料に綴られていたのである。筆者が数年前に見出した、本能寺にまさかの光秀不在という異説は、新聞やインターネットなどのメディアで大きく取り上げられ、一般の方はもちろん専門家の間でも賛否両論の嵐が吹き荒れた。例えば、なぜ鳥羽なのか、もし信長が本拠の安土城へ逃走を図ったならば光秀が鳥羽にいては討ち漏らしてしまうのではないか、そもそも『乙夜之書物』は信頼できる史料なのか、など多岐にわたる。想像以上の反響に驚くばかりであったが、いただいた様々な疑問に可能な限り答えるとともに、このほとんど知られていない『乙夜之書物』を広く紹介すべく、本書『異聞 本能寺の変 『乙夜之書物』が記す光秀の乱』を出版した。2022年3月22日のことだ。まったくの余談だが、その日は筆者が40歳を迎える誕生日でもあった。それはさておき、刊行後もテレビや雑誌などで幾度となく紹介されたこともあって、重版出来となったのである。

『乙夜之書物』の信頼性と情報源

上中下の3冊から成る『乙夜之書物』は、加賀藩の兵学者であった関屋政春が見聞したエピソードをまとめた記録だ。よって、内容的には「関屋政春覚書」とでも名付けるべき史料である。なんと500以上に及ぶ逸話の数々が収められており、玉石混淆ながらもネタの宝庫といえよう。光秀が本能寺へ行かなかったとする記述は、政春が寛文9年(1669)に著した上巻にあり、「本能寺の変」から87年も経つ。したがって、いわゆる一次史料(同時代史料)ではない。けれども、史料の信頼性というのは、一次史料であるかどうかだけで判断すべきものではなく、記述の情報源が当事者によるものかどうか(あるいは当事者と関係が近いかどうか)も重要な指標となるだろう。

このような点をふまえると、『乙夜之書物』の情報源は、実に魅力的といってよい。「本能寺の変」に襲撃隊として参戦した光秀家臣の斎藤利宗と進士作左衛門(実名未詳)の2人が、主人光秀は後方の鳥羽に控えたと吐露しているのである。光秀は本能寺にいなかった、戦国史をゆるがす新証言といえよう。一般論として、滅んだ側の史料記述は残りにくく、その意味でも貴重だ。ただし、著者の政春は話しをこの2人から直接聞いたのではなく、又聞きしたものを書き留めており、情報としての精度は落ちる。それはやむを得まい。だからといって、当事者の証言に基づく記述を、まったく検討の俎上にすら載せないのは、あまりにもったいなかろう。

87年前の当事者証言

ちなみに、2025年から87年前といえば1938年であり、政府が国家総動員法を制定して、戦争遂行のために国民生活を全面的に統制下においた年である。つまり、現代の時間的感覚でみると、日中戦争や太平洋戦争を体験した方々のお話を又聞きした内容を書き留めた記録となろう。そのように考えれば、事件から87年経った記述だとしても、又聞きとはいえ、当事者たちの証言に基づくものであれば、決して無視しえない情報を含むのではなかろうか。あえて繰り返すが、『乙夜之書物』は17世紀後半に著された覚書の類(たぐい)であり、戦国時代を語るうえでの一次史料ではない。しかし、記された内容やその情報源を吟味していくことで、貴重な記述を見出す可能性を秘めていると思う。本書『異聞 本能寺の変』は、いうなれば光秀のクーデターを中心に興味深いトピックを良いとこ取りしただけであって、あくまで筆者の知識と関心の幅の狭さに規定されている。よって、他の方がそれぞれの問題意識に基づいて読み込んでいけば、まだまだ新しい発見がもたらされるにちがいない。巻末に『乙夜之書物』の内容一覧を表にして掲げたのも、そうした今後の研究の一助となればと考えたゆえである。

『乙夜之書物』の魅力と今後の研究

一例を紹介しよう。伊達政宗に関するこんなエピソードがある。天正18年(1590)豊臣秀吉による小田原北条攻めの際、何度も参陣を求められた政宗が、秀吉に謁見するときに、死を覚悟して白装束で出向いたという。政宗が死に値する過失を認めた決死の覚悟を示すものとして、これまたドラマでよく再現される名シーンである。ところが『乙夜之書物』をひもとくと、政宗が白装束だったという記載は一切なく、他に裏付けとなる史料も無いことが分かった。この新説は『毎日新聞』で紹介されたのでご存知の方もおられるかもしれないが、詳しくは本書『異聞 本能寺の変』で解説しているので、参照されたい。実のところ、本書は「本能寺の変」の実像に迫る体裁をとってはいるが、『乙夜之書物』というまだまだ引き出しの多い史料の基礎的分析、そのプロローグという位置づけでもあるのだ。今後の研究の進展も大いに期待できよう。

「敵は本能寺にあり」という光秀のセリフに代表されるように、戦国時代というと、小説やドラマなどの影響もあり、誰もが知るエピソードがたくさんある。ところが、そのエピソードに再検証の余地があるかもしれないことは、これまでに述べた通りだ。戦国時代の知られざる一面を知るきっかけとなるのが、この『乙夜之書物』の最大の魅力といってよい。ぜひ本書の巻末に付録した『乙夜之書物』内容一覧をきっかけに、戦国時代の新史料の世界に触れていただきたいと思う。

「本能寺の変」という名称は適切か

さて、最後に付け足しのような形で告白するようなことではないのだが、そもそも筆者は「本能寺の変」という名称が好きではない。あえてカッコ付け表記に徹しているのも、そのためだ。むしろ「惟任光秀の乱」と呼ぶのが、適切なのではないかと考えている。その理由も簡略ながら記しておいたので、関心をお持ちの方はぜひ本書を手にとり、目を通していただきたい。[書き手]

萩原 大輔(はぎはら だいすけ)

1982年生まれ。京都女子大学文学部史学科講師。

[主な著作]

『異聞 本能寺の変 『乙夜之書物』が記す光秀の乱』(八木書店、2022年)

『武者の覚え 戦国越中の覇者・佐々成政』(北日本新聞社、2016年)

『謙信襲来 越中・能登・加賀の戦国』(能登印刷出版部、2020年)

『中近世移行期 越中政治史研究』(岩田書院、2023年)

ALL REVIEWSをフォローする