読書日記

夏休み企画〈書評でGo on a Trip!〉中東編

世界各地を〈書評〉で巡る〈書評でGo on a Trip!〉企画、続いては中東編です!

世界各地を〈書評〉で巡る〈書評でGo on a Trip!〉企画、続いては中東編です!中東にGo!

【トルコ】

■ジョナサン・ハリス『ビザンツ帝国 生存戦略の一千年』(白水社)

評者:本村 凌二六世紀のユスティニアヌス帝のころビザンツ帝国は最盛期をむかえる。ローマ帝国の大半を征服し、首都には斬新にして壮麗な聖ソフィア教会が建てられる。史上最高額の建造物は異民族に畏敬の念をいだかせ帝国にひれ伏させるのに絶大な効果をもった。(この書評を読む)

【トルコ】

■ウラジーミル・アレクサンドロフ『かくしてモスクワの夜はつくられ、ジャズはトルコにもたらされた:二つの帝国を渡り歩いた黒人興行師フレデリックの生涯』(白水社)

評者:若島 正そして若いロシア貴族の女性が「女給」として働いていたコンスタンティノープルでの、昔日の恋愛映画を観るような哀切極まりないエピソード。「複数の外国人が、亡命ロシア人将校がレストランの席からさっと立ちあがり、厳粛な面持ちで女給の手に口づけするのを目撃している。将校と女給はかつてまったく違う世界で暮らしていたときの知り合いどうしだったのだ」(この書評を読む)

【トルコ】

■オルハン・パムク『僕の違和感』(早川書房)

評者:小野 正嗣どの土地にも郷愁を誘う「声」が存在する。その声に運ばれて届く、喪失を運命づけられているものが、人々を過去に呼び戻す。だからこそ耳にした瞬間、淡い懐かしさが胸に広がる。トルコのイスタンブルでは、それは街路に響く「ボーザー」という声だと、この国際都市が生んだノーベル賞作家パムクは言う。本書は、この「ボザ」と呼ばれる伝統的なアルコール飲料を売り歩くメヴルトという男の半生を描いた小説である。(この書評を読む)

【シリア】

■デルフィーヌ・ミヌーイ『シリアの秘密図書館』(東京創元社)

評者:栗原 裕一郎「アラブの春」後、シリアは内戦状態に陥った。アサド政権に抵抗する人々は首都ダマスカス付近の町ダラヤに籠城したが、政府軍はダラヤを封鎖し殲滅(せんめつ)攻撃を仕掛けた。絶望的な状況の中、若者たちは書物に自由と希望を見いだす。破壊された町や家屋から本を掘り起こし、地下に粗末な図書館を造ったのだ。(この書評を読む)

【シリア】

■アラン・グラッツ『明日をさがす旅 故郷を追われた子どもたち』(福音館書店)

解説:安田 菜津紀こうして誰しもの先祖が、厳しい歴史をかいくぐりながらも、時には誰かの支えを受けて生き延びてきたはずだ。そのつながりを忘れた時に、人々は無関心におぼれ、いざ難民たちの姿が目の前に現れると「排斥」を声高に叫ぶのだろう。(この書評を読む)

【シリア】

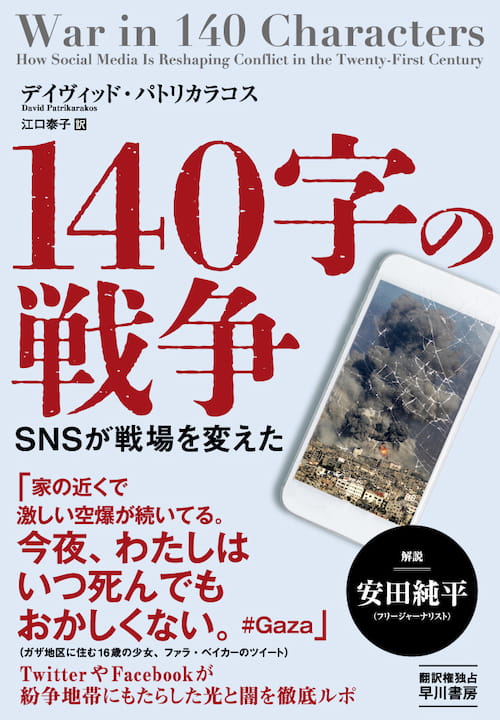

■デイヴィッド・パトリカラコス『140字の戦争――SNSが戦場を変えた』(早川書房 )

解説:安田 純平〈あらゆる情報に対する疑念のタネを人びとの心にまけばまくほど、何かの情報を聞くか読んだ時に真実を見極める力を人びとから奪っていく。それこそがロシア政府のプロパガンダの全体的な狙い〉と著者は指摘している。シリア内戦はまさにそのように展開されていった。(この書評を読む)

【イラク】

■デイヴィッド・フィンケル『帰還兵はなぜ自殺するのか』(亜紀書房)

解説:古屋 美登里そこにはアフガニスタンやイラクから帰還した兵士たちの苦しみが、肉体的なものから精神的なものまでことごとく、目を背けたくなるほど克明に描かれていたからである。しかしそれ以上に驚いたのは、この作品の構成のみごとさと文章の喚起力だった。一章毎に描き出す対象を変えて「戦争の傷」に迫っているのに、著者の存在が読者からはまったく見えない。もちろん、文章を書いているのは著者のデイヴィッド・フィンケルなのだが、彼の目がカメラそのものとなって、事実という写真をテーブルの上に広げていくような描き方である。(この書評を読む)

【イラク】

■ナディア・ムラド『THE LAST GIRLーイスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語―』(東洋館出版社)

評者:渡辺 由佳里ムラドが注目を集めるようになったのは、2015年12月の国連安全保障理事会でのスピーチだった。過激派の「イスラム国(ISIS)」が少数民族ヤジディに対して行った集団虐殺と性暴力を調査し、公正な裁きと、現在もISISに拘束されたままのヤジディの救済を求めるものだった。このとき、ムラドはまだ22歳だった。(この書評を読む)

【イラク】

■ハサン・ブラーシム『死体展覧会』(白水社)

評者:石井 千湖謎めいた組織の新入りエージェントになった「私」は、幹部と思われる「彼」に仕事のレクチャーを受ける。「私」に与えられた任務とは、クライアントを殺し、その死体を芸術作品として市街に展示することだった。「彼」は組織を欺こうとしたあるエージェントの末路を語るが……。(この書評を読む)

【イラン】

■シリン・ネザマフィ『白い紙/サラム』(文藝春秋)

評者:張 競イラン・イラク戦争の最中、一人の少女が両親とともにテヘランから、人口二万人にも満たない国境の町に引っ越してきた。戦争医師の父親が最前線に近い病院に転勤したからだ。地元の高校で勉強しているうちに、ハサンという同級生と恋するようになった。ハサンは成績が抜群で、将来医者になるのが夢である。だが、不意の出来事は彼の運命を大きく変えた。(この書評を読む)

【アフガニスタン】

■カーレド・ホッセイニ『そして山々はこだました』(早川書房)

評者:鴻巣 友季子叙述は一人称文体あり、三人称文体あり、インタビュー形式になったり、手紙の形がとられたりするが、そうした多角的な描き方にあってなお、謎めいていて衝撃的なのは、愛やセックスについて赤裸々に書く詩人でもあるニラだ。アフガニスタンは、ペルシャ語文学、とくに詩の千年余りの伝統を持ち、女性が反逆や風刺の声を発することを許されるランダイという短詩もある。抑圧下の女性芸術家であるニラの存在が物語に一段とふくらみを持たせている。(この書評を読む)

【アフガニスタン】

■前田 耕作『玄奘三蔵、シルクロードを行く』(岩波書店)

評者:張 競意外なことに、長いあいだアフガニスタンの人々もこの巨大な彫刻が仏像であるとは知らなかった。一八八五年、イギリスの調査団は一年前に英訳された『大唐西域記』を手引きにアフガニスタンを訪れ、「バーミヤンの巨大な像」が仏像であることにようやく気付いた。もし、玄奘の証言がなかったら、謎は歴史の深い塵埃に埋もれてしまったのかもしれない。(この書評を読む)

【イエメン】

■旦部 幸博『珈琲の世界史』(講談社)

評者:鹿島 茂十四世紀頃、宗教紛争でエチオピアからイエメンに逃れてきた人たちによって伝えられたコーヒーノキの果実はエチオピア発祥の別系統の飲み物「カフワ」とイエメンの地で結びつき、「コーヒーのカフワ」というスーフィー(イスラム教の一派)愛飲の飲み物を生みだす。(この書評を読む)

【サウジアラビア】

■中田 考『イスラーム学』(作品社)

評者:橋爪 大三郎ワッハーブ派を興した法学者イブン・アブドゥルワッハーブは一八世紀半ば、豪族イブン・サウードと政教盟約を結んだ。これが発展して、サウジ・アラビアができた。(この書評を読む)

【レバノン】

■重信 房子『ジャスミンを銃口に―重信房子歌集』(幻冬舎)

評者:四方田 犬彦『ジャスミンを銃口に』は巧みに編集された歌集である。ベイルートに初めて到着し、恋人と廻(めぐ)りあったときの心の衝跳(ときめき)。戦いのさなかに次々と倒れてゆく同志たちへの挽歌。帰国後の獄中生活と、法廷で何十年ぶりかでなされた旧友たちとの再会。そしてベイルート以前の、東京でのバリケード闘争の回想などが、走馬灯のように現われては甘やかな余韻を残して消えてゆく。(この書評を読む)

【パレスチナ】

■ジョー・サッコ『パレスチナ』(いそっぷ社)

評者:四方田 犬彦サッコは大学でジャーナリズムを学んだアメリカの漫画家である。1991年から翌年にかけてイスラエル占領下にあるヨルダン川西岸とガザをくまなく歩き回り、インティファーダに沸き返る民衆に混じって数多くのことを見聞した。帰国後彼は見聞をもとにしてこの作品を描きあげ、「コミックス・ジャーナリズム」という独自のジャンルの創始者となった。(この書評を読む)

【パレスチナ】

■岡 真理『ガザに地下鉄が走る日』(みすず書房)

評者:沼野 充義この現実の中で「文学は何の役に立つのか」という昔から繰り返されてきた疑念は、もう頭をもたげない。著者はいま大事なのは文学よりはジャーナリズム、しかしそれは「情報に還元されない文学的強度をもった」「緊急のエクリチュール」なのだと信じ、それを実践している。(この書評を読む)

【パレスチナ】

■エミール・ハビービー『悲楽観屋サイードの失踪にまつわる奇妙な出来事』(作品社)

評者:四方田 犬彦パレスチナ文学といえば生真面目な告発の文学ばかりという偏見があるが、本書はそうした偏見を覆す、幻想的な前衛文学として、おおいに読まれるべきであろう。(この書評を読む)

【イスラエル】

■エドワード・W. サイード『オリエンタリズム』(平凡社)

評者:四方田 犬彦(サイードは)60歳をすぎて白血病を医者から宣告されると、イスラエル官憲に逮捕されることを覚悟で、50年ぶりに故郷エルサレムに家族を連れて旅行した。娘と息子に、自分の生まれ育った美しい町を見せておきたいという願いからのことだった。だがそれはあまりに変わり果てた故郷を知る、深い悲しみの旅となった。(この書評を読む)

【イスラエル】

■ユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』(河出書房新社)

評者:本村 凌二人類は何を望んでいるのか、その自分の真の姿を見抜けるかどうか。そう警告する著者は若いイスラエル人歴史学者であるが、本書は熟読に値する重さをもっている。(この書評を読む)

ALL REVIEWSをフォローする