書評

『シボレート―パウル・ツェランのために』(岩波書店)

まえにこの本の著者デリダの「エドモン・ジャベスと本の問題」という詩人論に感銘したことがあった。おなじ名づけ方をすればこの本は「パウル・ツェランと日付の問題」ということになるとおもう。ジャベスもツェランもユダヤ的な詩人だということをかんがえると、この著者の執着するところもまたユダヤ的だといえる気がする。著者デリダは、しいていえば文字表記をグラマトロジーの本質におく言語哲学者だということになりそうだが、ユダヤ的という主題にはいったときだけは、深淵と秘教を覗く哲学詩人に変貌する。そこがわたしたち読者に感銘をあたえる個所だ。本の題名『シボレート』は詩人ツェランにたいするデリダの関心が、言語哲学的にいえば「日付」だが、ユダヤ的にいえば「シボレート」に集約されることを象徴している。この本の表題にもなっている「シボレート」を辞書でひくと、旧約聖書「士師記」の12の5~6を参照しろと註記してある。エフライム人たちは、士師エフタがアンモン人と戦ったとき、助けもしなかったくせに、エフタが勝利したあとになってなぜわれわれを誘わなかったのだと責めて、エフタを亡ぼそうとする。エフタはギレアド人をあつめてエフライムと戦いエフライム人を撃ち破った。エフタに率いられたギレアド人はエフライムへゆくヨルダンの渡し場を占拠し、エフライムを逃げだした者が、渡らせてほしいと言うと「あなたはエフライム人か」と尋ね、「そうではない」と答えると「ではシイボレトと言ってみよ」といって訛りぐあいを試み、正しい発音ができずに「シボレト」と言うと、すぐに捕えて殺害してしまう。エフライム人四万二千人がここでは「シイボレト」という合言葉の訛りを踏み絵にされて倒される。著者デリダの注釈では si と schi の発音のちがいがエフライム人にはできなかったということになっている。ようするにこの本の題名「シボレート」は、ユダヤ的であるか否かを試み、裁くためにつかわれた合言葉という意味になる。デリダもまたこの合言葉の淵に詩人ツェランと自分をつれてゆく。

まず「日付」とはなにかという哲学的な問いからこの本ははじまっている。「日付」はわたしたちの常識からは時間を段階化するための印書を意味している。そしてこの印書によって時、日、月、年は、回帰可能なデジタルな折り目になる。そして反復の可能性によって記憶を過去から呼びだすことができるようになる。また未来もこの「日付」のところに刻まれてくる。デリダによれば「日付」が印書されているということは、ここからふたつの方向の可能性をもつことになる。ひとつの方向は、ただひとつの「日付」のまわりにたくさんの多様な記憶を集中させること。もうひとつは逆に、たくさんの一回きりの「日付」をひとつの社会的、歴史的、個人的な場の痕跡となる事件のまわりに繰り返し回帰させること。これがツェランがコンセントレーション(集中)という概念で、詩のなかに銘記したり銘記なしに「日付」にあたえているいちばんおおきな意味になる。ツェランは原稿のなかでは丁寧にひとつひとつの詩片に「日付」をつけ、公表する段階では抹消してしまう習慣をもっていた。ツェランがじぶんの詩に「日付」を記しておいたのは、いわば詩の外に書かれた「日付」だ。だが「日付」は詩の内部に侵入してきてじぶんを刻印することがある。そして外に記された「日付」を作者が抹消したとしても詩の内在に侵入した「日付」は消すことができないということはありうる。

ツェランの遺作詩集『雪の区域(ハート)』のなかの「おまえはよこたわっている」には、初版のときは作者がつけた「日付」があった。それからあと「日付」は除かれた。デリダによればこれには「日付」についての哲学的な自己拡張の意味があるはずなのだ。

(次ページに続く)

まず「日付」とはなにかという哲学的な問いからこの本ははじまっている。「日付」はわたしたちの常識からは時間を段階化するための印書を意味している。そしてこの印書によって時、日、月、年は、回帰可能なデジタルな折り目になる。そして反復の可能性によって記憶を過去から呼びだすことができるようになる。また未来もこの「日付」のところに刻まれてくる。デリダによれば「日付」が印書されているということは、ここからふたつの方向の可能性をもつことになる。ひとつの方向は、ただひとつの「日付」のまわりにたくさんの多様な記憶を集中させること。もうひとつは逆に、たくさんの一回きりの「日付」をひとつの社会的、歴史的、個人的な場の痕跡となる事件のまわりに繰り返し回帰させること。これがツェランがコンセントレーション(集中)という概念で、詩のなかに銘記したり銘記なしに「日付」にあたえているいちばんおおきな意味になる。ツェランは原稿のなかでは丁寧にひとつひとつの詩片に「日付」をつけ、公表する段階では抹消してしまう習慣をもっていた。ツェランがじぶんの詩に「日付」を記しておいたのは、いわば詩の外に書かれた「日付」だ。だが「日付」は詩の内部に侵入してきてじぶんを刻印することがある。そして外に記された「日付」を作者が抹消したとしても詩の内在に侵入した「日付」は消すことができないということはありうる。

ツェランの遺作詩集『雪の区域(ハート)』のなかの「おまえはよこたわっている」には、初版のときは作者がつけた「日付」があった。それからあと「日付」は除かれた。デリダによればこれには「日付」についての哲学的な自己拡張の意味があるはずなのだ。

おまえはよこたわっている

おまえは耳欹(そばだ)てて大いなる潜(ひそ)みの場所によこたわっている、

茂みにかこまれて、雪片にかこまれて。

おまえはシュプレー川へ行け、ハーヴェル川へ行け、

肉屋の吊り鉤のならぶところへ、

スウェデン産の、

リンゴもぎ用の、赤い刃つき竿のならぶところヘ――

クリスマスの贈物をのせた机がやって来る、

ひとつの楽園(エデン)を折れ曲って行く――

夫である者は、銃で蜂の巣状にされたのだった、妻である者は、

めす豚と罵られて、

ラントヴェーア運河(カナル)に投げこまれ、漂ったのだった、

わが身ひとつで、誰のためにでもなく、すべての者のために――

ラントヴェーア運河は音立てないだろう。

何ひとつとどこおらない。

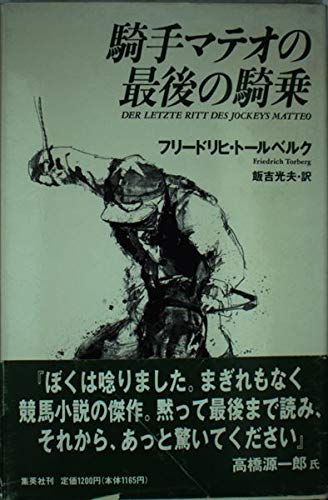

(パウル・ツェラン『雪の区域』飯吉光夫訳)

(次ページに続く)

ALL REVIEWSをフォローする