書評

『雨は降るがままにせよ』(思潮社)

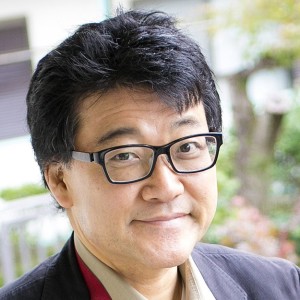

ポール・ボウルズ(Paul Bowles 1910-1999)

ニューヨーク生まれの作家。最初は詩人として、次に作曲家として才能を発揮。小説を書きはじめたのは30歳前後からで、第一長篇『シェルタリング・スカイ』(1949)が出世作となる。そのころからモロッコ北端の港湾都市タンジールを拠点とし、南米、南アジアなどを放浪しながら創作活動をつづけた。そのほかの著作に『雨は降るがままにせよ』(1952)、『蜘蛛の家』(1955)、『世界の真上で』(1966)、短篇集『真夜中のミサ』などがある。introduction

第二次大戦の前、旧大陸の文化にあこがれるアメリカの文学青年のあいだで、パリ在住のガートルード・スタインを訪ねることは「ガートルード詣で」と呼ばれた。ポール・ボウルズもご多分に洩れず、一九三一年にこの女流詩人の戸を叩き、しばし蜜月の季節がつづく。しかし、スタインの決定的なひとこと「あなたの詩はとてもよく書けているけれど、ただひとつ問題があって、つまりそれは少しも詩じゃないのよ」が、青年の心臓を止めてしまう。これがボウルズが詩作を放棄したいきさつだ。天才肌で早熟だった彼がどれほど傷ついたか、余人は推測するしかない。ボウルズのこの繊細さは、のちの小説のすみずみに残っている気がする。あれほどクールな文体やドライな人物描写は、並の作家にできるものではない。▼ ▼ ▼

無計画に「知らない街へ行ってみよう」などと思わないほうがいい。そんな衝動が素敵なできごとに結びつくのはお伽噺のなかだけで、たいていはろくでもない結果になる。もっとも「ろくでもない」というのは、あくまでも日常生活の規範に照らしてのことだ。未知の土地を訪れようなどと突然に考えたとき、すでにふつうの生活から逸脱しているのだ。

『雨は降るがままにせよ』では、主人公のダイアーがタンジールへと旅立つ。もともとニューヨークに住む銀行員だった彼は、五番街を歩いているとき、旅行代理店のショーウインドーに目をとめ、北アフリカで旅行代理店を開いている知人のことを思いだす。家に帰るなり、ダイアーがその知人にあてて、働き口について問い合わせの手紙を書いたのは、衝動というほかはない。なにしろ彼は、旅行代理店をのぞきながら「銀行よりもひどい職場だろう」と考えていたのだから。ダイアーを惹きつけたのは仕事ではなく、ひとえに未知の土地だ。それは「憧れ」や「期待」といったポジティブな感情ではないし、かといって「逃避」というのともちがう。

それはきっと、「気がかりな夢に促される」ということなのだろう。この言葉は、作者ボウルズ自身がタンジールを“再訪”するにあたっての動機を表現したものである。ボウルズは二十歳のときタンジールを訪れ、それから十五年後、この地を“再訪”し、そこに移住することになる。

ここで、ボウルズと主人公ダイアーを重ねあわせようというのではない。それよりもぼくの目を引くのは、ボウルズがこの作品の序文で引用している、カフカの警句だ。「ある点から先へ行ってしまうと、もうあとへは戻れなくなる。そうした点にこそ行きつかねばならない」。ボウルズはこれを小説を書く行為になぞらえているのだが、それはそのまま主人公ダイアーの行動もあてはまる。

タンジールに行ったダイアーは、二度とニューヨークに帰ることはない。物語の結末では、彼の流浪がつづくことが示唆されているから、そう断言できるわけではないが、物理的にアメリカへ戻ったとしても、心的にはより遠いところへ行くばかりである。ダイアーがあと戻りできなくなったのは、本人の精神的な状態、タンジールでのできごとが重なりあってのことだ。ボウルズは巧みに、内的な心情と外的な事件が浸透しあって不可分となるさまを描いている。題名にあるように、雨が全篇を通じて降りつづけ、視界を閉ざしていく。

タンジールに到着したダイアーは、まず旅行代理店を営むウィルコックスに電話をするが、ウィルコックスは仕事の話もせずに、彼を侯爵夫人のパーティへと引っぱっていく。このパーティのなか、早くもダイアーはタンジールの毒気を嗅ぎつける。タンジールは国際都市として、さまざまな国から来た人々が暮し、裏では思いおもいのアヴァンチュールがあり、たくさんの権謀術策が渦巻いている。タンジールでは毎日、新しい会社がいくつも設立され、その大部分がどこかの国の法からのがれようという意図を秘めている。そして毎日、ほぼ同数の会社が潰れている。事業が成功するか不成功に終わるかという根拠は、ビジネスセンスや洞察力とは無関係だ。もし勝者になりたければ、ライバルが取引先と交わす書簡、文書、電報を横取りする方法さえ見つければいい。

あとになってダイヤーは、「この街の人はみな本当のことが言えないのでは?」などと思ったりする。しかし彼は、この都市の汚れから身を遠ざけようともしないし、かといって背後でなにがおこなわれているか知りたいとも思わない。

パーティの帰り道、ダイアーが出会ったのが現地の青年タミである。タミは金銭が目あてというふうでもなく、ダイアーにつきまとう。また美人の娼婦をめぐってレズビアンとの鞘あてがあったり、侯爵夫人との情事があったりと、ダイヤーはタンジールの人間関係のなかに入っていくが、それでも「おれはここにいる」という言葉に実感がともなわない。

そのうち国籍不明のジュヴェノン夫人から、アメリカ人だけが入れる場所に出入りして、いろいろと情報を提供してくれないかと持ちかけられる。彼女から高額の小切手を受けとったダイアーだが、この話をアメリカ領事館に報告すべきだという考えも頭をかすめる。さらに翌日には、ウィルコックスから、ラムラルという男の店へ行き、そこから不動産銀行まで大金を運んでくれと依頼される。この仕事も、なんだかきな臭い。

ダイアーは終始、なにか目的をもって行動しているわけではなく、周囲の状況やそのときの気分に動かされている。非合法の仕事だからといって躊躇するモラルがあるわけではない。ところが、いくつかの手違いや偶然が重なって、銀行の営業時間中に金を届けることができなくなってしまう。ダイアーは大金を持ったまま、タミと飲みに行く。このときすでに彼は、自覚のないまま「あとへは戻れない点」に達していたのだ。

もしラムラルが昨日の夜でなく、昨日の朝に金を持ってきてたら、おれは自由に動けただろう。いつ電話しようかと思いわずらう領事館の件もないし、ジュヴェノン夫人もいないはずだ。ダイアーはこの時点で自分のこんな判断がいかに辻褄が合わないものか、また彼女との関係が現在の思いといかに分かちがたく結びついているかを気づいていなかった。

ダイアーは金を持って、タミのボートで逃げる。かつてニューヨークの五番街で、突然タンジールへ行くことに決めたときとおなじような、突然の衝動である。まるで金を手に入れようというよりも、別な場所へ行くことが目的のようだ。彼らの逃避行(もっともタミは、犯罪の片棒を担いでいるのに気づいてない)は、モロッコの内陸部へのむかう。そしてまた雨が降り、彼らの足跡を消しさる。過去も、そして未来も消えていく。

【この書評が収録されている書籍】

ALL REVIEWSをフォローする