書評

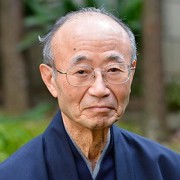

『士の思想: 日本型組織と個人の自立』(筑摩書房)

個の自立が支えた武家社会

サムライ・ニッポンの背骨をなしていたのは「個の自立」の思想であった。武士の生き方について、これまでのわれわれは忠誠、殉死、滅私といった幻想にあまりにも惑わされてきた。集団主義的埋没、という手垢(てあか)によごれたイメージで片づけ、それで済ましてきた。しかしそれは事実と違う――。そう主張するところから著者は出発する。織田信長の専制的な支配は、この武士における個の自立性を否定することによって挫折を余儀なくされた。なぜなら明智光秀の叛逆(はんぎゃく)は、自己の自立を確保するためにおこされた防衛的抵抗であったからだ。このわが国の歴史に鮮血をほとばしらせた悲劇を教訓として、近世の武家社会が成立する。士(サムライ)の自立性を階層的に統合する大名家、すなわち幕藩体制のタテ型組織が形成されたのである。

著者はかつて「主君『押込』の構造」(平凡社/講談社)を書いて、主君の権力に対抗する家臣たちの潜在的威力について鋭い分析を加えたことがある。

そのとき用いられたのが「持分」というキーワードであった。家臣には階層に応じて、知行を含む自立的な権力すなわち持分が具(そな)わっており、その持分の集合が主君の強大な持分とあい拮抗(きっこう)している。その均衡状態を主君が不当に破るとき、かれは押しこめられて隠居を強制された。名君とは、このような持分の均衡を巧みに操縦して政策を押しすすめるリーダーのことをいう。たとえば享保改革を指導した徳川吉宗、米沢藩の政治改革を成功にみちびいた上杉鷹山などがそれだ。前者における昇進、抜擢(ばってき)のシステム、後者における衆議に則った政治のあり方が、本書の後半を彩るテーマとなっている。

この「持分」の尊重にもとづくタテ型組織の理念が幕末における変革の原動力になり、その後の日本社会の近代化に大きな役割をはたしたのだと著者は結論している。個の自立性と組織の統合性という矛盾しかねない課題にたいして一つの解答を引き出したところに、サムライ・ニッポンの個性があったというのである。

ALL REVIEWSをフォローする