書評

『妖怪学新考 妖怪からみる日本人の心』(講談社)

人間と表裏、周到な生態分析

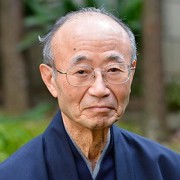

小松さんの「妖怪」とのつき合いは年季が入っているんですね。たとえば四国の山村に入って不気味な伝承に度肝を抜かれ、珍しい文書に遭遇してその解読の仕事に夢中になってしまう、といった工合です。歴史をさかのぼって、魔や呪いをめぐる怪異な物語群と根気よくつき合い、怨霊や幽霊との対話を重ねてうむことがない。いつのまにか怪談話の名手、妖怪退治の演出者といった役割まで引きうけてしまったらしいのです。

小松さんは人類学者のようでもあり民俗学者のようでもあって、その間を行ったり来たりしているうちに妖怪変化のような学者になってしまったんですね。そういえば小松さんは昔から「鬼」が大変好きな人でした。人の気のつかないところに出没して、意表をつく変装をして見せる人でした。

本書はその小松さんのキャリアとうんちくが全面開花した作品です。第一部は、「妖怪学」という学問領域を鮮明に描きだそうとする、いわば理論編です。妖怪の定義からはじまってその自然的・社会的背景を眺望し、現代都市にも復活する妖怪の生態をさまざまに分析するための視点が提供されております。そしてそこに流れている方法上の着眼が、外在的な「闇」空間の変容盛衰を、われわれの内部に巣食う心の「闇」世界に対応させて議論を展開しようとしている点です。

これにたいして第二部は、「妖怪学」の形成のために必要な伝承や物語を歴史の中から自由自在に選びだし、それらの素材の起源や変容のあとを辿って論理的な筋道をつけ、ことのついでにワイザツな楽屋裏の世界までのぞき見させてくれる構成になっていて、いわば応用編といったものであります。そしてそこにみられる方法上の第二の着眼が、妖怪現象を人間そのものと表裏の関係をなす現象ととらえ、妖怪譚の中に豊かな物語の源泉を見出そうとしている点ではないでしょうか。

もっとも、「妖怪学」の中に閉じこめられた妖怪たちは、私にはいささかさびし気な風情にみえますが……。

【単行本】 【新書】

ALL REVIEWSをフォローする