書評

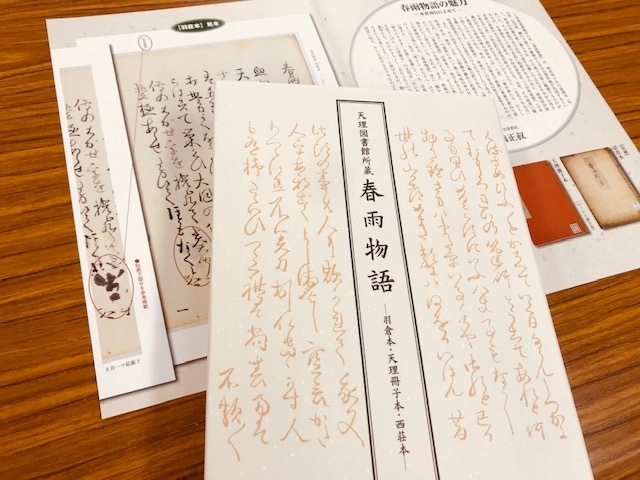

『天理図書館所蔵 春雨物語: 羽倉本・天理冊子本・西荘本』(八木書店)

佐藤春夫・芥川龍之介・谷崎潤一郎・石川淳らが激賞した上田秋成晩年の傑作短編集『春雨物語』。写本でのみ伝えられた本作に、突如出現した新出自筆本がもたらす数々の謎とは。

それは大橋正叔の解説にも触れられている通り、「歌のほまれ」の位置が「天津処女」と「海賊」の間にあるということ、「海賊」の本文が大幅に短くなってしまっていること、そして、自筆本ではじめて首尾の整う「死首の咲顔」の完全稿があらわれたこと、それがやはり完全稿である文化五年本と多くの相違を持つこと、などである。

そして、書誌的にも重要な問題がある。序から「海賊」までは一続きの丁付が付されているのに、「死首の咲顔」と「宮木が塚」はそれぞれ「一」から丁付がはじまっているということ、とくに「死首の咲顔」は他の五話と料紙が異なるということである。これは「文化六年五月」の年記は「宮木が塚」の書写された時期を示すことにはなっても、他の話の書写時期を示してはいないことを意味しよう。

羽倉本に本文が近いとされる天理冊子本と、文化五年本系統の一本である西荘本を、モノクロ網目版ながら同冊に収めているのはまことにありがたい。天理冊子本の貼紙・朱書付箋の図版も掲載されている。

大橋正叔の解題は、羽倉本の主要な情報を確実に押さえ、きわめて妥当な位置づけを行っており、羽倉本研究の出発点となる記念碑的な文章である。翻刻は大橋のほか牛見正和・大西光幸という天理図書館所蔵本を知り尽くした二氏によるもの。片手では持ち支えづらいこの鈍器本によって、『春雨物語』研究の新たな地平が拓かれるのは、間違いのないことである。

[書き手]飯倉 洋一(いいくら よういち)

大阪大学教授。近世文学。

〔主な著作〕

・単著

『秋成考』(翰林書房、2005年)

『上田秋成 絆としての文芸』(大阪大学出版会、2012年)

・論文

「未紹介〔秋成消息文集〕について」(『文学』10巻1号、2009年)

「近世文学の一領域としての「奇談」」(『日本文学』61巻10号、2012年)

「前期読本における和歌・物語談義―十八世紀の仮名読物の一面―」

(『近世文学史研究』第2巻、2017年)

「妙法院宮真仁法親王の文芸交流―『妙法院日次記』を手がかりとして、和歌を中心に」

(『文化史のなかの光格天皇』、2018年)

「未来に活かす古典―『古典は本当に必要なのか』論争の総括と展望」

(『古典の未来学』、2020年)ほか

傑作に潜む蠱惑的な謎 ―上田秋成『春雨物語』の新出自筆本―

新たな自筆本の出現

新たな『春雨物語』の写本が出現した。しかも、その写本は秋成自筆で、これまで知られる年記としては最も秋成の死に近い「文化六季(年)五月」の奥書を有するのである。その写本が秋成作品の収集では日本一といってよい天理大学附属天理図書館に納まったのは、秋成研究者にとって幸いなことだった。もちろん泉下の秋成も喜んでいるだろう。その新しい『春雨物語』すなわち羽倉信美旧蔵の『春雨物語』の影印・翻刻が、やはり影印未刊行だった天理冊子本・西荘本(小津桂窓旧蔵)とともに『天理図書館所蔵 春雨物語—羽倉本・天理冊子本・西荘本—』(天理図書館編)として八木書店から刊行されたのは、まことに慶賀すべきことである。富岡本・天理巻子本はすでに天理図書館善本叢書26『秋成自筆本集』に中村幸彦の解説を付して影印が紹介されているので、これで天理図書館が所蔵する、すべての『春雨物語』の影印が出揃ったことになる。近代文豪が激賞した短編集

『春雨物語』は『雨月物語』と並ぶ上田秋成の名作。佐藤春夫・芥川龍之介・谷崎潤一郎・石川淳らが激賞した短編集であるが、本文は写本でのみ伝わっており、あの曲亭馬琴が一読を渇望したほど、江戸時代においては稀覯本であった。羽倉本『春雨物語』の意義を説くためには、『春雨物語』の諸本とその研究史を簡単に振り返る必要があるだろう。近代の活字化とその底本

『春雨物語』が広く知られるようになったのは、序と「血かたびら」「天津処女」「海賊」「目ひとつの神」「樊噲 上」の五編からなる自筆の富岡本(富岡謙藏旧藏、天理図書館現藏)が、明治40年に活字化されてからである。しかし富岡本は「樊噲」後半が欠如していた。昭和17年、佐藤春夫による『春雨草紙』(春雨物語の草稿)発見の記事が新聞に記載され、翌18年には藤井乙男によって天理巻子本・天理冊子本が紹介された。さらに昭和24年から27年にかけて、文化五年の秋成奥書をもつ転写本三種類(漆山本・桜山本・西荘本)が次々に発見され、「樊噲」後半を含む十巻の完本が姿を現したのである。羽倉本出現の衝撃

それからおよそ七十年、『春雨物語』の新たな伝本は全く出てこなかった。そこに、今回秋成の死のわずか一ヶ月前の奥書をもつ、秋成自筆本が出現したわけだから、これは大事件である。その前兆は、四年前くらいからあった。『春雨物語』に触れた秋成自筆書簡(宛名不明)がはじめて現れ、長島弘明によって紹介された。また伊勢の商人たちの間で『春雨物語』がやりとりされていた資料も菱岡憲司・青山英正らによって紹介された。ひとつの作品について新資料発見が相次ぐというムーブメントが時々起こる。『春雨物語』にそのムーブメントが起こり、その極めつきが、羽倉本の出現であった。

様々な蠱惑的謎

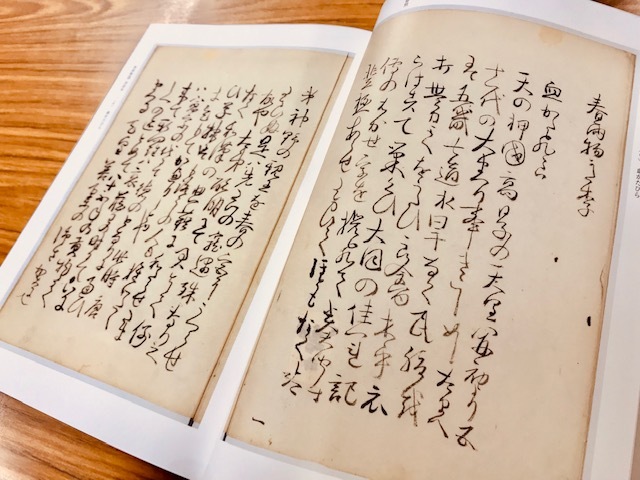

その全貌が明らかになる前は、遂に自筆本の完本が発見か!と胸が高鳴ったが、完本ではなかった。「序」と「血かたびら」「天津処女」「歌のほまれ」「海賊」「死首の咲顔」「宮木が塚」の六編からなり、「二世の縁」「目ひとつの神」「捨石丸」「樊噲」が含まれていなかった。しかし、完本という幻影を留保しつつ、羽倉本は、むしろ様々な蠱惑的ともいえる謎を私たちに問いかける。それは大橋正叔の解説にも触れられている通り、「歌のほまれ」の位置が「天津処女」と「海賊」の間にあるということ、「海賊」の本文が大幅に短くなってしまっていること、そして、自筆本ではじめて首尾の整う「死首の咲顔」の完全稿があらわれたこと、それがやはり完全稿である文化五年本と多くの相違を持つこと、などである。

そして、書誌的にも重要な問題がある。序から「海賊」までは一続きの丁付が付されているのに、「死首の咲顔」と「宮木が塚」はそれぞれ「一」から丁付がはじまっているということ、とくに「死首の咲顔」は他の五話と料紙が異なるということである。これは「文化六年五月」の年記は「宮木が塚」の書写された時期を示すことにはなっても、他の話の書写時期を示してはいないことを意味しよう。

『春雨物語』研究の新たな地平

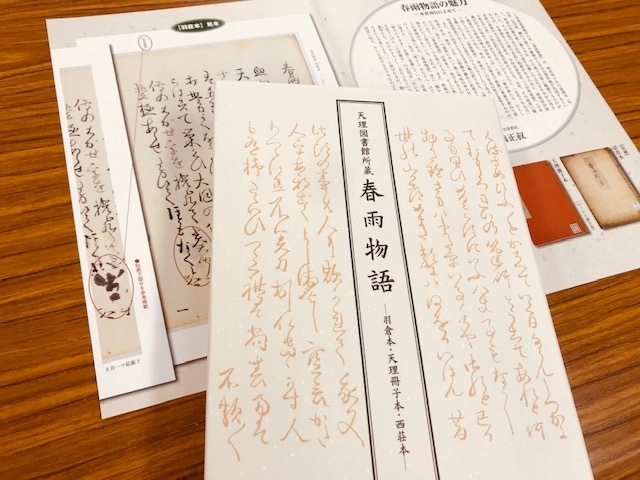

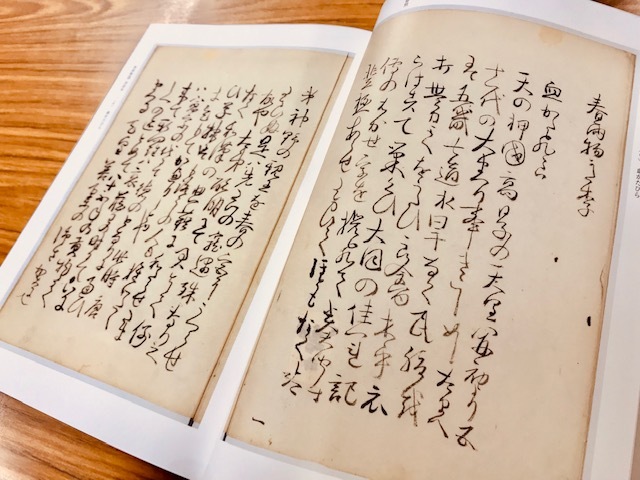

さて、本書は羽倉本に関しては高精細カラー版としている。羽倉本には貼紙がところどころあるが、その貼紙の下にうっすらと元の本文が見えるくらい、リアルな再現性がある。そして貼紙をめくった図版も末尾に一括掲載されて、研究の便宜を図っている。羽倉本に本文が近いとされる天理冊子本と、文化五年本系統の一本である西荘本を、モノクロ網目版ながら同冊に収めているのはまことにありがたい。天理冊子本の貼紙・朱書付箋の図版も掲載されている。

大橋正叔の解題は、羽倉本の主要な情報を確実に押さえ、きわめて妥当な位置づけを行っており、羽倉本研究の出発点となる記念碑的な文章である。翻刻は大橋のほか牛見正和・大西光幸という天理図書館所蔵本を知り尽くした二氏によるもの。片手では持ち支えづらいこの鈍器本によって、『春雨物語』研究の新たな地平が拓かれるのは、間違いのないことである。

[書き手]飯倉 洋一(いいくら よういち)

大阪大学教授。近世文学。

〔主な著作〕

・単著

『秋成考』(翰林書房、2005年)

『上田秋成 絆としての文芸』(大阪大学出版会、2012年)

・論文

「未紹介〔秋成消息文集〕について」(『文学』10巻1号、2009年)

「近世文学の一領域としての「奇談」」(『日本文学』61巻10号、2012年)

「前期読本における和歌・物語談義―十八世紀の仮名読物の一面―」

(『近世文学史研究』第2巻、2017年)

「妙法院宮真仁法親王の文芸交流―『妙法院日次記』を手がかりとして、和歌を中心に」

(『文化史のなかの光格天皇』、2018年)

「未来に活かす古典―『古典は本当に必要なのか』論争の総括と展望」

(『古典の未来学』、2020年)ほか

ALL REVIEWSをフォローする