書評

『「細雪」の詩学: 比較ナラティヴ理論の試み』(田畑書店)

著者の呼吸の変化まで、つぶさに

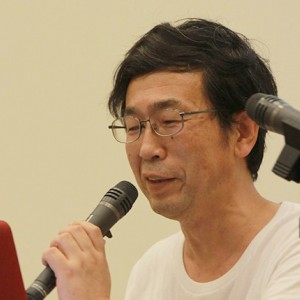

まだ十代の頃に一九八四年度の文藝賞を受賞してデビューした作家の平中悠一が、谷崎潤一郎の『細雪』をナラティヴ理論の枠組みで論じる学術書を出した。これは何をさておいても読まなくてはならない。本書の構成は、「ナラトロジー、ノン・コミュニケーション理論、日本の物語理論」という副題に明示されている。ジェラール・ジュネットが確立したナラトロジー理論、その理論が依拠するナラティヴのコミュニケーション・モデルに対する批判として出てきた、アン・バンフィールドによるノン・コミュニケーション理論、そしてこの両理論では分析できない日本語ナラションの特徴を扱う日本の物語理論という、三つの立場から『細雪』を照射しようという試みである。このアプローチの根幹にあるのは、「文学テクストがことばでできている」という意識であり、ここではテクストのことばだけを論証可能なかたちで分析することが問題になる。

議論の大きな流れの各所には、思わずはっとするような発見がちりばめられている。ナラトロジーの立場から『細雪』の視点を論じた第Ⅰ部では、三人称小説の「全知」の語り手によって語られたものとは正反対で、人物たちの認識に限界があり、そうした「視野」のコラージュによって『細雪』の小説世界が作り上げられているという。また、ノン・コミュニケーションの立場から論じた第Ⅱ部では、主体のない「視点」という可能性を感じ取れる「無人カメラ的情景」が『細雪』に散見されるという指摘が興味深い。そして日本の物語理論から見た第Ⅲ部では、日本語には客観文を可能にする「文法的なマーク」がないという事実から、日本語三人称小説の語り手が隠れたかたちで「遍在」しているとする指摘には、なるほどと納得させられる。

細部に至るまで徹底して学問的厳密さに留意した学術書でありながら、実に読ませるものになっている点も見逃せない。雪子の最初の見合いの場面で、テーブルに着いている八人の人物の視点と視線をつぶさに分析すると、幽霊のような語り手の位置があぶりだされるあたりは、推理小説のみごとな謎解きを読んでいるようだ。

本書の意義は多々ある。まず、日本語にない自由間接話法を扱っているために、日本での翻訳紹介が遅れているバンフィールドの理論を大きな柱として、それを日本語小説の分析にも応用できる道を示したこと。バンフィールドの素晴らしさは、チョムスキーの生成文法でがっちり脇を固めながら、ウルフやジョイスの小説からの例文を切り出す手つきに、無類の小説好きらしさが感じられるところだ。それに似て、『細雪』のことばを拾い出す平中悠一の筆さばきには、「著者の筆法や呼吸の小さな変化までをつぶさに感知しながら、小説文にぴたりと寄り添い読み進めていく」ということばがちょうど当てはまる、小説家らしい指先の神経が行き届いている。

そしてさらに大きな意義は、本書が単に『細雪』にとどまらず、日本語小説の特徴、ひいては日本語という言語そのものに新たな認識を提供してくれることだ。本書の先には、「これから生まれる未来の小説」だけでなく、「日本語の未来」や「日本の未来」も可能性として広がっている。

ALL REVIEWSをフォローする