前書き

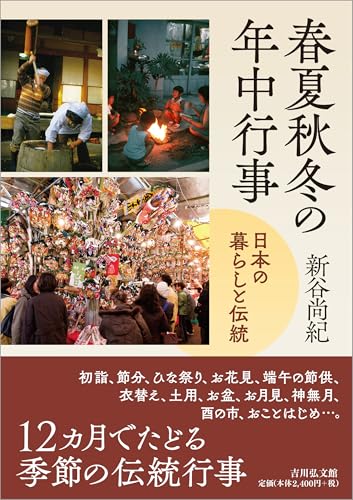

『春夏秋冬の年中行事: 日本の暮らしと伝統』(吉川弘文館)

日本では春夏秋冬の四季のめぐりが比較的はっきりしています。そして、季節ごとにさまざまな行事が行なわれています。それらはよく年中行事(ねんちゅうぎょうじ)といわれますが、じつは年中行事というのはもともと朝廷の宮中行事のことで、一般の人たちの季節行事という意味ではありませんでした。それがいまのように理解されるようになったのは明治の近代化以降のことです。

古代から朝廷で重視されてきたのが宮中の年中行事でした。古い神社も寺院もそれにならって年中行事を重視し、中世から近世には武家も年中行事を重視してきました。なぜなら、年中行事というのは朝廷や寺社や幕府という権力組織の結集力を維持し活性化し持続化させるという役割を担うものだったからです。その行事に参加することによって成員が結集し、その権威の成立の原初を再確認しあうという意味があります。参加しなければその組織の一員には加えてもらえないということになってしまいます。ですから、公家たちの間では宮中の年中行事の知識がだいじであり、有職故実(ゆうそくこじつ)の学問がたいへん重視されていました。

年中行事とは、それぞれの権力組織のいわば維持運営装置だといってよいでしょう。宮中の年中行事は、「稲の王」として誕生した天皇の王権の永続を願い、稲作の継続の中で天皇の生命力と霊威力を活性化する儀礼の組み立てからなっています。寺社の年中行事は宗教的な側面から、武家の年中行事は世俗的な側面から、その天皇の権威を支える機関としての機能をそれぞれ維持し活性化する儀礼の組み立てからなっています。だから基本的な組み立てはそれぞれよく似ています。

それに対して、歳時記(さいじき)というのは室町時代の記録からみえる新しい語です。季節のめぐりに応じた祭事や行事や儀礼、そして天候などについて解説するものでした。江戸前期の本草学者(ほんぞうがくしゃ)貝原益軒(かいばらえきけん)(一六三〇~一七一四)が監修し甥の貝原好古(よしふる)の著作として刊行された『日本歳時記』がその典型例です。その序文で「月々の事宜(じぎ)は民生日用(みんせいにちよう)に便あり」、「今民間に行なわれる歳事」にはもと公事(くじ)にもとづくものもあるが、それとは別にこの本は「識者のためにせず、もはら家人(かじん)に伝え民俗にしめさんため」といっていました。公事にもとづくというその公事というのが宮中や公家の年中行事という意味でした。それに対してこの貝原益軒と好古の歳時記というのは農民たちの日々の生活の指針としての一年間の歳時ごとの行事の記録という意味でした。民俗学の柳田國男(やなぎたくにお)や折口信夫(おりくちしのぶ)はそれらを歳時習俗と呼んでいます。一方、都市や農村の知識人や商人たちの間で流行した俳諧の世界で使われたのが同じく歳時記という語でした。その早い例が江戸後期の読本作者、曲亭馬琴(きょくていばきん)(一七六七~一八四八)の『俳諧歳時記(はいかいさいじき)』(一八〇三)でした。新年と春夏秋冬の四季の事物や行事などをまとめ、季語を集めて分類し解説や例句を加えたものでした。俳諧に親しむ多くの人たちの俳諧、俳句づくりに参考になる書となって現在まで多くの読者があります。ただそれに対して、天保九年(一八三八)刊行の斎藤月岑(げっしん)の『東都歳事記(とうとさいじき)』は、書名を歳時記ではなく歳事記としているように、俳諧のためのものではなく江戸や近郊の歳時習俗や年中行事を月の順に紹介し解説した本でした。

現代社会はめまぐるしいほどの超情報化社会、超高速化社会となっており、世界の文化が交錯する国際化社会の中にあります。何よりも合理化、効率化を求められているのが私たちの日々の生活です。しかし、そのような中でもなぜか正月にはおせち料理や雑煮が懐しまれ、四月には花見とお酒で盛り上がり、五月には柏餅(かしわもち)や粽(ちまき)がお茶とともに美味しく食され、秋には十五夜の満月が人びとの心を和ませてくれています。日進月歩のめまぐるしいほどの経済的な技術や価値の探求の世界とはまた別のレベルで、季節の伝統行事には日本の歴史の中に培われてきた生活を豊かにする知恵と技能が詰め込まれているようです。そのような四季のめぐりの中に伝えられている季節の行事の歴史や民俗について、この本では少し解説してみたいと思います。

[書き手] 新谷 尚紀(しんたに たかのり・国立歴史民俗博物館名誉教授、国立総合研究大学院大学名誉教授)

『伊勢神宮と出雲大社』講談社二〇〇九年、『民俗学とは何か』吉川弘文館二〇一一年、『神社の起源と歴史』吉川弘文館二〇二一年、『遠野物語と柳田國男』吉川弘文館二〇二二年、『政治の米・経済の米・文化の米』山川出版社二〇二五年、著書多数。メディアにも多数出演。

年中行事

古代から朝廷で重視されてきたのが宮中の年中行事でした。古い神社も寺院もそれにならって年中行事を重視し、中世から近世には武家も年中行事を重視してきました。なぜなら、年中行事というのは朝廷や寺社や幕府という権力組織の結集力を維持し活性化し持続化させるという役割を担うものだったからです。その行事に参加することによって成員が結集し、その権威の成立の原初を再確認しあうという意味があります。参加しなければその組織の一員には加えてもらえないということになってしまいます。ですから、公家たちの間では宮中の年中行事の知識がだいじであり、有職故実(ゆうそくこじつ)の学問がたいへん重視されていました。年中行事とは、それぞれの権力組織のいわば維持運営装置だといってよいでしょう。宮中の年中行事は、「稲の王」として誕生した天皇の王権の永続を願い、稲作の継続の中で天皇の生命力と霊威力を活性化する儀礼の組み立てからなっています。寺社の年中行事は宗教的な側面から、武家の年中行事は世俗的な側面から、その天皇の権威を支える機関としての機能をそれぞれ維持し活性化する儀礼の組み立てからなっています。だから基本的な組み立てはそれぞれよく似ています。

歳時記

それに対して、歳時記(さいじき)というのは室町時代の記録からみえる新しい語です。季節のめぐりに応じた祭事や行事や儀礼、そして天候などについて解説するものでした。江戸前期の本草学者(ほんぞうがくしゃ)貝原益軒(かいばらえきけん)(一六三〇~一七一四)が監修し甥の貝原好古(よしふる)の著作として刊行された『日本歳時記』がその典型例です。その序文で「月々の事宜(じぎ)は民生日用(みんせいにちよう)に便あり」、「今民間に行なわれる歳事」にはもと公事(くじ)にもとづくものもあるが、それとは別にこの本は「識者のためにせず、もはら家人(かじん)に伝え民俗にしめさんため」といっていました。公事にもとづくというその公事というのが宮中や公家の年中行事という意味でした。それに対してこの貝原益軒と好古の歳時記というのは農民たちの日々の生活の指針としての一年間の歳時ごとの行事の記録という意味でした。民俗学の柳田國男(やなぎたくにお)や折口信夫(おりくちしのぶ)はそれらを歳時習俗と呼んでいます。一方、都市や農村の知識人や商人たちの間で流行した俳諧の世界で使われたのが同じく歳時記という語でした。その早い例が江戸後期の読本作者、曲亭馬琴(きょくていばきん)(一七六七~一八四八)の『俳諧歳時記(はいかいさいじき)』(一八〇三)でした。新年と春夏秋冬の四季の事物や行事などをまとめ、季語を集めて分類し解説や例句を加えたものでした。俳諧に親しむ多くの人たちの俳諧、俳句づくりに参考になる書となって現在まで多くの読者があります。ただそれに対して、天保九年(一八三八)刊行の斎藤月岑(げっしん)の『東都歳事記(とうとさいじき)』は、書名を歳時記ではなく歳事記としているように、俳諧のためのものではなく江戸や近郊の歳時習俗や年中行事を月の順に紹介し解説した本でした。現代社会はめまぐるしいほどの超情報化社会、超高速化社会となっており、世界の文化が交錯する国際化社会の中にあります。何よりも合理化、効率化を求められているのが私たちの日々の生活です。しかし、そのような中でもなぜか正月にはおせち料理や雑煮が懐しまれ、四月には花見とお酒で盛り上がり、五月には柏餅(かしわもち)や粽(ちまき)がお茶とともに美味しく食され、秋には十五夜の満月が人びとの心を和ませてくれています。日進月歩のめまぐるしいほどの経済的な技術や価値の探求の世界とはまた別のレベルで、季節の伝統行事には日本の歴史の中に培われてきた生活を豊かにする知恵と技能が詰め込まれているようです。そのような四季のめぐりの中に伝えられている季節の行事の歴史や民俗について、この本では少し解説してみたいと思います。

[書き手] 新谷 尚紀(しんたに たかのり・国立歴史民俗博物館名誉教授、国立総合研究大学院大学名誉教授)

『伊勢神宮と出雲大社』講談社二〇〇九年、『民俗学とは何か』吉川弘文館二〇一一年、『神社の起源と歴史』吉川弘文館二〇二一年、『遠野物語と柳田國男』吉川弘文館二〇二二年、『政治の米・経済の米・文化の米』山川出版社二〇二五年、著書多数。メディアにも多数出演。

ALL REVIEWSをフォローする