書評

『十二支考』(平凡社)

ただただ感嘆の博覧強記

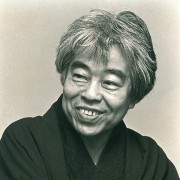

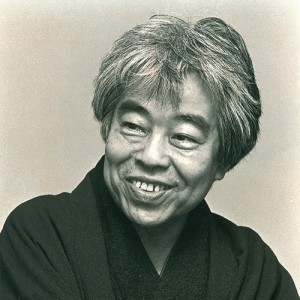

南方熊楠(みなみかたくまぐす・一八六七~一九四一)は奇行をもって知られた、国際的なエンサイクロペディストである。もともとは菌類学者だが、考古学、人類学、宗教学、民俗学など人文諸科学に幅ひろく目をくばり、その博覧強記ぶりは幾多の”南方神話”をうんでいる。明治四十二、三年ごろから南方に接近した柳田国男は、戦後その思い出をまとめ、そのなかでつぎのように述べたことがある。

「……我が南方先生ばかりは、どこの隅を尋ねて見ても、是だけが世間並みといふものが、ちよつと捜し出せさうにも無いのである。七十何年の一生の殆ど全部が、普通の人の為し得ないことのみを以て構成せられて居る。私などは是を日本人の可能性の極限かとも思ひ、又時としては更にそれよりもなほ一つ向ふかと思ふことさへある」(南方熊楠)

大学予備門(のちの一高)を中退した南方はアメリカへ渡り、レストランの皿洗いやサーカスの書記となり、キューバ独立運動にも参加し、孫文ともしたしく交渉をもった。その後ロンドンへ渡って大英博物館に勤務し、明治三十三年に帰国するまで同館の東洋部書目の編纂や収蔵資料の管理にあたり、「ネイチュア」その他の雑誌に英文論稿を三百編近く発表した。なにしろ十八力国語を自在にあやつる抜群の語学力の持主で、帰国後は紀州田辺に住み、菌類の採集に力をそそいだが、それというのも学者や学界を好まず、在野の意志を貫徹するためであった。

天皇に田辺湾内の神島(かしま)の動植物についてご進講のおり、キャラメルの空箱にそのあたりの植物標本をいれて献上したという逸話もある。気にくわない人物に会うと、すぐヘドをはいて追いかえす奇癖があるといわれ、柳田国男も「先生の業績には大いなる敬意を表しつつも、其奇行には辟易して、遠くから見て居ようとする者が多かったらしい」と書いているくらいだ。その伝記は笠井清や中山太郎の著作にくわしい。

死後、乾元社から全集が刊行されたことがあるが、逸文が多く、今度の平凡社版全十巻の全集で、はじめてその全貌に接することができるわけだ。とくに膨大な量にのぼる書簡類や英文論稿がくわえられたのはありがたい。もっともその主著である、草稿一万五千枚におよぶ「日本菌譜」は未完のままなので、全容をしめすとはいえないかもしれないが……。

第一巻は「十二支考」で、これは大正三年から十二年にかけて、博文館発行の月刊誌「太陽」に掲載された代表的な連作である。毎年その年の干支にちなむ伝説や民俗譚をまとめ、新年号に掲載、ときには数号にわたることもあった。大正三年の干支にあたる虎からはじめ、大正十二年の猪におよび、鼠は出版社側の都合で掲載されず、牛ははじめから予定されなかったという。

名前の由来からはじまり、古今東西の文献にあらわれる諸種の逸話や故事を自在に引用し、さながら古文書を手玉にとる手ずま使いの妙技をみせられる思いで読み進むことができるが、脱線しているようにみえて決してそうではなく、脈絡がたどられるのもおもしろい。こういった文献による知識が、南方熊楠という巨人の頭脳内の記憶装置にかけられ、思いのままに流露してゆくのをみると、コンピューターの限界を知らされる感じだ。田原藤太の竜宮入りについての考証や、馬、あるいは猴(さる)に関する部分など、とくに興味深い。不世出という言葉を思いつかせる存在である。

【新版】

ALL REVIEWSをフォローする