書評

『子供たち怒る怒る怒る』(新潮社)

一九八八年、富岡多惠子が高橋源一郎の『優雅で感傷的な日本野球』に登場する幾つかの単語を挙げた上で、「『親密な』サークルだけに通じる符号性をアテにした言葉で書かれる文章は、いかに自由な口語体に見えはしても、音声、意味ともに周縁にひろがろうとする言葉の機能を自閉させる」と批判したことがございました。つまり“内輪言語”の否定。

しかし、考えてみると難しいんであります、この“内輪言語”という代物は。「藁」だの「キボ〜ン」だの「厨房」だのといったネット言語や絵文字が駆使される『電車男』なんか、内輪言語に依った最たる出版物かと思われますし、過去の名作にだってジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』みたいな内輪というよりは極私といったほうが適しているジョイス語によって書かれた小説はあるわけです。で、富岡さんは高橋さんの作品を、漫画やアニメを知らない人が読んでもわからないと決めつけましたけど、たとえば鯨おたくによる鯨大全小説ともいうべきメルヴィルの『白鯨』を、鯨のことなんか何の興味もないから理解不能とは誰も言いませんわね。

何が内輪だけに通じる話や言葉で、何がそうでないのか。また、内輪の言語や話題を取り入れた作品は小説としての普遍性に欠けるのか、否か。これは小説を読む側にとってもよくよく考えを尽くさないといけない問題でありましょう。で、この件に関しては、わたし自身反省しなければならない過去がございますの。それは佐藤友哉のデビュー作『フリッカー式 鏡公彦にうってつけの殺人』。ここで、佐藤さんは当時人気のあった有名サイトやマニアックなゲームの引用といった、わかる人にはわかる的な同族意識をかきたてるサンプリングと、サリンジャーの文体の意図的な模倣を試みています。が、わたしはそれを全否定。今だって、好きじゃありません。でも、内輪言語という観点で否定したのは公平ではなかった。『子供たち怒る怒る怒る』を読んだ今、思うのです。

神戸周辺で牛の顔をした大男が人を殺しまくっている。その行動パターンを予想するゲームに夢中になっている小学生たち。何か昏い事情があって、生まれ故郷の九州を離れ、母親・妹とともに神戸に移ってきた〈ぼく〉を語り部にしたこの中篇小説には、子供たちが〈「怖いものって、どこにでも絶対にいるんだね」〉と怯えるしかない世界や、出自や親が犯した過ちといった自分ではどうしようもない条件によって子供たちを追いつめる世間に対して“閉じる”ことで身を守ってきた少年少女が、〈すべてが更地になり、すべてが平等になりますように。どこまでもどこまでも一緒になり、同じスタートラインが作られますように。一人残らずみんなが幸福になりますように〉という切実な祈りとともに破壊を夢みる様が描かれています。〈急性の恐怖〉〈完璧に安心〉〈急激に安堵〉といった意図的におかれた幼稚な表現には、あいかわらず辟易させられるんではありますが、閉じる心性と、閉じた人間が開いた時に見せる怖ろしいほどの力を描いて衝撃的なこの作品を読み終えた時、わたしにはこの作家がデビュー作でどうしてあんなにも内輪言語にこだわったのか少しだけわかったような気がしたのです。

閉じないでは生きていけない。不条理なまでに暴力的な世界に耐えられない柔らかな心を抱え苦しんでいる、自分と同類の若い世代や子供たちへの共感であり励まし、そのサインが内輪言語だったのかもしれない、と。それが読みとれなかったのは、わたしが世間智にたけた大人だったからなんでありましょう。

トヨザキ社長は反省しる! (©杉江松恋)

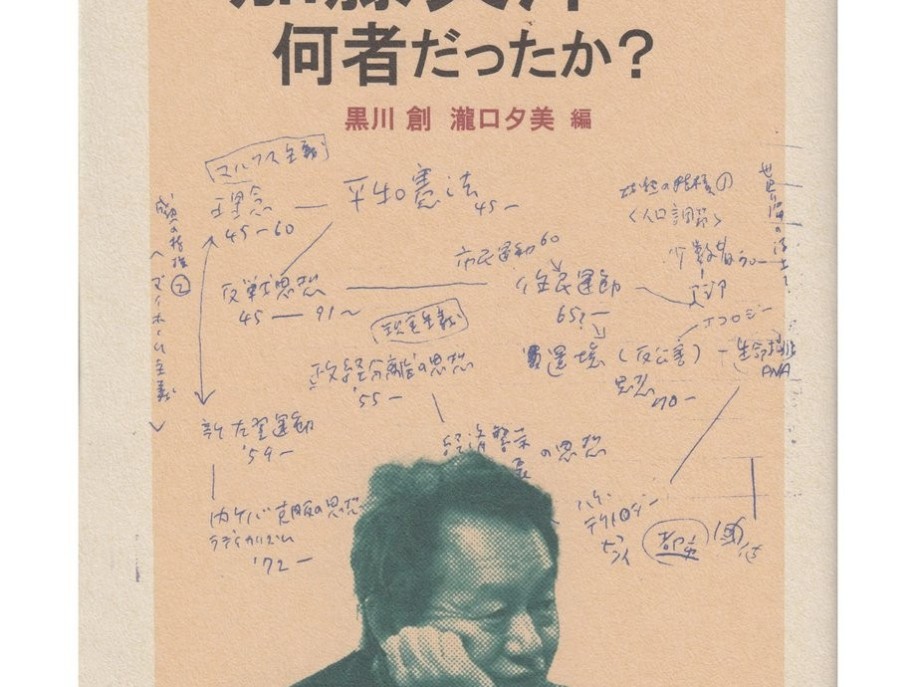

【この書評が収録されている書籍】

しかし、考えてみると難しいんであります、この“内輪言語”という代物は。「藁」だの「キボ〜ン」だの「厨房」だのといったネット言語や絵文字が駆使される『電車男』なんか、内輪言語に依った最たる出版物かと思われますし、過去の名作にだってジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』みたいな内輪というよりは極私といったほうが適しているジョイス語によって書かれた小説はあるわけです。で、富岡さんは高橋さんの作品を、漫画やアニメを知らない人が読んでもわからないと決めつけましたけど、たとえば鯨おたくによる鯨大全小説ともいうべきメルヴィルの『白鯨』を、鯨のことなんか何の興味もないから理解不能とは誰も言いませんわね。

何が内輪だけに通じる話や言葉で、何がそうでないのか。また、内輪の言語や話題を取り入れた作品は小説としての普遍性に欠けるのか、否か。これは小説を読む側にとってもよくよく考えを尽くさないといけない問題でありましょう。で、この件に関しては、わたし自身反省しなければならない過去がございますの。それは佐藤友哉のデビュー作『フリッカー式 鏡公彦にうってつけの殺人』。ここで、佐藤さんは当時人気のあった有名サイトやマニアックなゲームの引用といった、わかる人にはわかる的な同族意識をかきたてるサンプリングと、サリンジャーの文体の意図的な模倣を試みています。が、わたしはそれを全否定。今だって、好きじゃありません。でも、内輪言語という観点で否定したのは公平ではなかった。『子供たち怒る怒る怒る』を読んだ今、思うのです。

神戸周辺で牛の顔をした大男が人を殺しまくっている。その行動パターンを予想するゲームに夢中になっている小学生たち。何か昏い事情があって、生まれ故郷の九州を離れ、母親・妹とともに神戸に移ってきた〈ぼく〉を語り部にしたこの中篇小説には、子供たちが〈「怖いものって、どこにでも絶対にいるんだね」〉と怯えるしかない世界や、出自や親が犯した過ちといった自分ではどうしようもない条件によって子供たちを追いつめる世間に対して“閉じる”ことで身を守ってきた少年少女が、〈すべてが更地になり、すべてが平等になりますように。どこまでもどこまでも一緒になり、同じスタートラインが作られますように。一人残らずみんなが幸福になりますように〉という切実な祈りとともに破壊を夢みる様が描かれています。〈急性の恐怖〉〈完璧に安心〉〈急激に安堵〉といった意図的におかれた幼稚な表現には、あいかわらず辟易させられるんではありますが、閉じる心性と、閉じた人間が開いた時に見せる怖ろしいほどの力を描いて衝撃的なこの作品を読み終えた時、わたしにはこの作家がデビュー作でどうしてあんなにも内輪言語にこだわったのか少しだけわかったような気がしたのです。

閉じないでは生きていけない。不条理なまでに暴力的な世界に耐えられない柔らかな心を抱え苦しんでいる、自分と同類の若い世代や子供たちへの共感であり励まし、そのサインが内輪言語だったのかもしれない、と。それが読みとれなかったのは、わたしが世間智にたけた大人だったからなんでありましょう。

トヨザキ社長は反省しる! (©杉江松恋)

【この書評が収録されている書籍】

ALL REVIEWSをフォローする